ふっくら柔らかい穴子。煮て良し、焼いて良し!。アナゴの押し寿司、アナゴの握り。

ふっくら柔らかい穴子。煮て良し、焼いて良し!。アナゴの押し寿司、アナゴの握り。

アナゴ散らし寿司にアナゴ天!。アア、そのさま思い描くだけでも卒倒しそうに熱狂するボクの胃袋!。近年、ウナギの枯渇からアナゴを代用する動きがワイワイ活発化。

しかし残念ながら似て非なる物、ウナギ大好物でもあるボクにしてみれば、やっはり気晴らしに食すの範囲を出ない。非常に柔らかく調理されたウナギでも、どこか引き締まった筋肉の名残を歯先に感じる。

それこそがウナギの旨味要素の大事なひとつではあるまいか。他方、アナゴにそれはない。あくまで柔らかさを内包する柔らかさ。それこそがアナゴのアナゴたる由縁、旨味要素のひとつではあるまいか。

釣り初心者だった頃、いかにも通が入る店といった風情の天ぷら屋を発見、ただちに入口横のお品書きに急接近す。“当店名物アナゴ天丼”。うわぁぁ~、即入店。菜箸の長さに匹敵するアナゴ天がシシトウとミョウガ天の上、丼またいで明日にかける橋。大喜びでひとくちパクッ。

穴子料理にまつわる問題点。ナマ臭いッ。これはアナゴ料理を台無しにしてしまう。匂いも味のうち、ではなく、匂いは味の半分かそれ以上の味、が正しい。松茸しかり、珈琲しかり。

穴子料理にまつわる問題点。柔らかくないッ。噛めば溶けるは積雪。そこまでとはいかずとも、やはり柔らかくあって欲しいはアナゴへの祈り。

穴子は夏の釣りもの、と言う人がかなりいます。遠投するんでしょ?と言う人も。アナゴって夜でないと釣れないモン、と言う人も少なからず。ボクも最初のうちはそう思って諦めておりました。

ところがある年のクリスマス、夕方5~6時。ボクは40~46センチのアナゴと7尾と20~30センチのカサゴ8尾を一度に釣り上げるという恩恵に浴してしまったのです。これは神の御業(みわざ)か!。

ペンシルアナゴと呼ばれる鉛筆大のアナゴを釣ったことはありましたが、こんな食べごろサイズは生まれて初めて。しかも問題は釣れた場所。それは沖合ではなく目の前の岸壁!。カサゴ釣りのつもりがアナゴ軍団鳴り物入り大乱入!。

仕掛けを落として5分以内に即アタリ(魚がハリに掛かったという合図)。大忙しの入れ食い状態。

カサゴとアナゴが仲良く手に手を取って暗い海から上がってくるサマは何と微笑ましいことか。直立不動、無反応で上がってくるカサゴの頬や腹に、半狂乱で暴れるアナゴの容赦ない全身ムチがピシャッ!、ピシッ!、と襲う。

口から鍼(ハリ)を外す時、カサゴさんは病院ベッドに寝そべった患者さんよろしくジッと医師の指示に従っているというのに、アナゴさんはとてつもない力で暴れ続け、ハリを外そうとするボクの指、手首に巻き付き、頭がどこに行ったやら全く分からず、手も腕もアナゴさんのヌルヌルでベータベタ。

それでも何とか口を見つけ鍼外しで外そうとすると「噛むぞ」と威嚇し、実際噛む。しかも痛い。

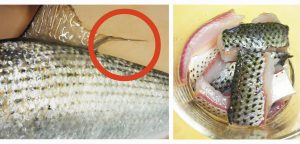

アナゴは全身のヌメリを落とさないことには包丁など使えません。熱湯に一瞬つけて即引き上げ。するとヌメリは青白くバター状に凝固しております。それをバターナイフでそぎ落とせばヌメリはゼロ。早速捌いて、あとはイソイソと天ぷら支度ッ ♪。新鮮だから無臭天ぷら。

いやいや、香ばしい匂いが立ち上りますぞ。ひとくち噛めば、あーコレコレ!。ふんわり柔らか、そしてジューシー!!。

●写真上、穴子62センチ、下の群れはアナゴ45センチ前後。スパイク天秤に仕掛け60センチ2本鍼、ハリス3号。ハリはチヌ4号。餌はサバの切り身短冊。

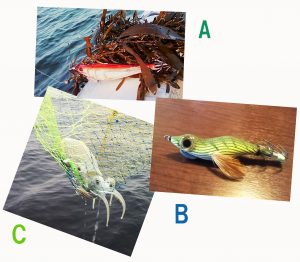

写真Aは海藻に引っ掛かったものの、何とか回収出来たエギ。人によっては1度に3本も4本も失くして散財(単価が高い)なんてことも。それでも皆さんメゲずにセッセとエギを投げ込むのは、ひとえにイカの魔力でしょうか。Bは風変りな擬似エサ。何だか鳥みたいですよ。

写真Aは海藻に引っ掛かったものの、何とか回収出来たエギ。人によっては1度に3本も4本も失くして散財(単価が高い)なんてことも。それでも皆さんメゲずにセッセとエギを投げ込むのは、ひとえにイカの魔力でしょうか。Bは風変りな擬似エサ。何だか鳥みたいですよ。 味覚はコリコリ、まったり、厚みの割りには噛み切り易い、と各種イカの良いところをミックスしたありがたさ。ボクはもっぱら、刺身を卵の黄身で和えて食べるスタイル。釣りたて新鮮な刺身は甘味があって最高です。

味覚はコリコリ、まったり、厚みの割りには噛み切り易い、と各種イカの良いところをミックスしたありがたさ。ボクはもっぱら、刺身を卵の黄身で和えて食べるスタイル。釣りたて新鮮な刺身は甘味があって最高です。

イシモチなる魚がおります。正式名称はシログチですが、関東ではイシモチの方が通りは良いです。この魚は実にビジュアル系。現代的な未来志向をイメージさせてくれる誠にスタイリッシュなお魚であると思います。銀の光沢を放つ魚は多々あれど、イシモチのシルバーボディーは他のソレらと大違い!。まるでメッキを施した様な、非常にメタリックで人口的な銀色なのです。児童の頃、メタリックな戦闘機プラモデルにウットリ見惚れておりましたが、まさにソレ。お魚サイボーグ、みたいな。更に驚愕すべきは、太陽光の当たる角度によって純金に見えたり、虹色に見えたりすることです。これがビジュアル系だと指摘出来る由縁です。キスやアジなどでも 金色、銀色、桃色吐息( 楽曲/桃色吐息の歌詞一節 )に見えたりはしますが、イシモチほどの極端さではないように思います。

イシモチなる魚がおります。正式名称はシログチですが、関東ではイシモチの方が通りは良いです。この魚は実にビジュアル系。現代的な未来志向をイメージさせてくれる誠にスタイリッシュなお魚であると思います。銀の光沢を放つ魚は多々あれど、イシモチのシルバーボディーは他のソレらと大違い!。まるでメッキを施した様な、非常にメタリックで人口的な銀色なのです。児童の頃、メタリックな戦闘機プラモデルにウットリ見惚れておりましたが、まさにソレ。お魚サイボーグ、みたいな。更に驚愕すべきは、太陽光の当たる角度によって純金に見えたり、虹色に見えたりすることです。これがビジュアル系だと指摘出来る由縁です。キスやアジなどでも 金色、銀色、桃色吐息( 楽曲/桃色吐息の歌詞一節 )に見えたりはしますが、イシモチほどの極端さではないように思います。

“ エビでタイ(鯛)を釣る ” という諺(ことわざ)がありますが、この黄色い鯛はゴカイで釣り上げました。姿、体型は一見黒鯛そっくりですが、体色がまるで違います。黒鯛は銀か黒、黄鯛は銀。では、お互いが銀色の時は区別がつきにくいのでは?。ノ~プロブレム!。黄鯛の尾ビレ下部は真っ黄色、黒鯛にはソレがありません。黄色いヒレだから黄鯛はキビレと呼ばれています。キビレは汽水性(塩水と淡水が混じり合う環境)が高いので、海への河口域などで多く釣れます。それにしても、凄まじき鋭利な背ビレだと思いませんか。トゲみたい。実際、尋常でないほど硬いです。一般家庭で使われる包丁やハサミでは、歯を食いしばり全身全霊で切断しようとしても到底無理。切れてせいぜい1センチ。しかも背ビレ最後尾の一番柔らかいトコです。キビレをどんな天敵が襲うのかは知りませんが、丸呑みしたが最後、大変な災難を経験することになるでしょう。

“ エビでタイ(鯛)を釣る ” という諺(ことわざ)がありますが、この黄色い鯛はゴカイで釣り上げました。姿、体型は一見黒鯛そっくりですが、体色がまるで違います。黒鯛は銀か黒、黄鯛は銀。では、お互いが銀色の時は区別がつきにくいのでは?。ノ~プロブレム!。黄鯛の尾ビレ下部は真っ黄色、黒鯛にはソレがありません。黄色いヒレだから黄鯛はキビレと呼ばれています。キビレは汽水性(塩水と淡水が混じり合う環境)が高いので、海への河口域などで多く釣れます。それにしても、凄まじき鋭利な背ビレだと思いませんか。トゲみたい。実際、尋常でないほど硬いです。一般家庭で使われる包丁やハサミでは、歯を食いしばり全身全霊で切断しようとしても到底無理。切れてせいぜい1センチ。しかも背ビレ最後尾の一番柔らかいトコです。キビレをどんな天敵が襲うのかは知りませんが、丸呑みしたが最後、大変な災難を経験することになるでしょう。

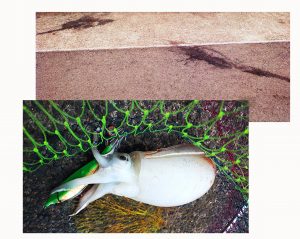

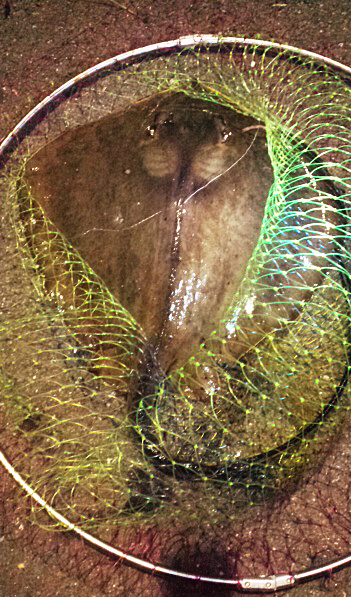

Title : 黄色と白だけど赤エイ

Title : 黄色と白だけど赤エイ